BLOG

造園ブログ

目次

安全で確実な伐採作業を成功させるために

高木の伐採は、美観の維持にとどまらず、地域住民の安全確保や周囲の建物、自然環境の保護にも深く関わる重要な作業です。

放置された高木は倒木や枝折れといった事故につながる危険性があり、早めの対応が求められます。本記事では、高木伐採の主な手法、実際の費用感、作業を行う上での注意点、伐採後の処理方法、そして専門家による判断の重要性について、多角的に解説していきます。

高木伐採が求められる具体的な状況

高木伐採が必要とされる背景にはさまざまな事情があります。

例えば、庭木が予想以上に大きくなってしまい管理が困難になった場合や、強風や豪雨によって木が倒れる可能性が出てきた場合、伐採は避けられない選択となります。また、枝葉が近隣の電線や建物に接触していると、火災や損壊のリスクが高まります。

さらには、道路や通路を覆って歩行者や車の通行を妨げるようなケースでは、周囲の安全のために伐採が求められることがあります。

これらは単なる見た目の問題ではなく、法的責任が発生する可能性もあるため、迅速な対応が大切です。地域住民との関係性を保つうえでも、適切な伐採は重要な手段といえるでしょう。

・木が大きく育ちすぎて管理が難しい

・強風や豪雨による倒木の危険性がある

・枝が電線や建物に接触している

・道路や歩道に枝葉が張り出し、通行に支障をきたしている

これらのケースでは、安全面の懸念に加え、法的責任や近隣トラブルを回避するためにも、早期の伐採対応が重要です。

主な伐採手法と技術的な特徴

高木伐採には、状況に応じて適切な技術と方法を選択する必要があります。樹高や周囲の環境によって、求められる作業内容は大きく異なります。

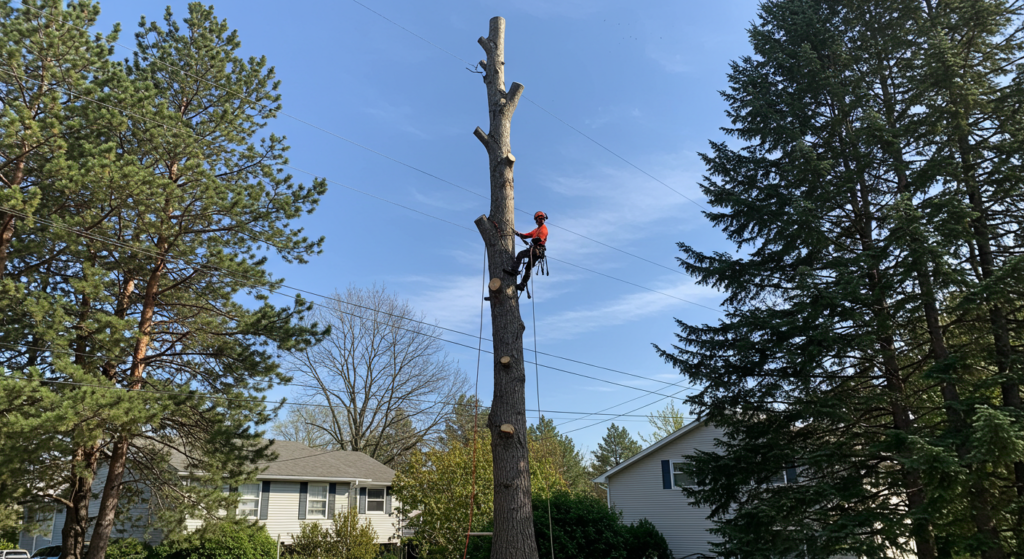

◆ロープワークによる伐採

都市部や住宅密集地など、重機が入りにくい場所では、ロープワーク技術を使った手作業による伐採が多く採用されます。作業員が高所まで登り、ロープで体を固定しながら上から順に枝を切っていく方式です。狭小地であっても安全に作業を進めることができ、周囲への影響も最小限に抑えることが可能です。

◆段階的な伐採(トップダウン方式)

この方法は、木の上部から徐々に枝を切り落とし、最終的に幹を短く分割していくという手順です。特に木をそのまま倒せない環境下では、非常に有効です。切断した枝や幹をロープでゆっくり地上に降ろすことで、地面や周囲の構造物に損傷を与えるリスクを低減できます。

◆重機を用いた伐採

比較的広い敷地や郊外では、クレーンや高所作業車を使って一気に伐採を進める方法もあります。スピーディーな作業が可能ですが、搬入スペースや地盤の安定性が条件となります。

高木伐採の費用相場とその内訳

費用は木の高さや太さ、作業環境、伐採方法などによって大きく変動します。目安は以下の通りです。

- 低木(高さ3m以下):約3,000~5,000円

- 中木(3~5m):約15,000~18,000円

- 高木(5m以上):約25,000~30,000円

- 巨木・特殊伐採が必要な場合:40,000円以上

たとえば、電線に接触している木や、隣家に近接している場合は、リスク対応のための追加費用が加算されます。また、伐採後の処理方法(搬出、粉砕、処分など)によっても費用が変わるため、見積もり時には詳細な内訳を確認することが重要です。

安全に作業を行うための基本的な配慮事項

高木の伐採には高度な技術とともに、十分な安全対策が欠かせません。特に高所での作業は、落下や切断事故など重大なリスクを伴います。

◆作業の安全管理

作業は原則として複数名で行い、常に連携体制を確保する必要があります。ヘルメット、安全帯、安全靴、ゴーグルなどの保護具を必ず着用し、天候や風速などの自然条件も都度確認しながら進めることが求められます。

◆業者の選定と比較検討

伐採業者を選ぶ際は、価格の安さだけでなく、経験や保険加入の有無、作業後のフォロー体制なども重要なポイントです。口コミやSNS、施工事例の確認を通じて、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。

◆自然環境とタイミングの考慮

伐採は季節や生態系への配慮も必要です。たとえば春から夏にかけては鳥の繁殖期にあたり、巣作りの妨げにならないような計画が求められます。また、梅雨や台風の時期を避けることで、作業の安全性を高めることが可能です。

伐採後の木材処理と再利用の選択肢

伐採後には、伐った木材をどのように処理するかという課題が残ります。放置すると虫害や腐敗の原因になるため、迅速かつ適切な対応が求められます。

◆薪や炭への加工

伐採した木材は、乾燥・加工して薪や炭として再利用することができます。家庭用暖炉やキャンプなどで活用され、エネルギー資源としても有効です。

◆木材チップへの加工と活用

粉砕機でチップ状に加工し、敷材や堆肥の材料として利用する方法もあります。雑草抑制や土壌改良の効果があり、公共施設や公園の整備にも使われています。

◆リサイクル施設での処分

自治体や民間のリサイクル施設に搬入し、適切な処理を行う方法もあります。環境負荷を減らす意味でも、リサイクルは持続可能な処分方法として注目されています。

◆専門業者による引き取りサービス

運搬手段がない場合や大量の木材が出る場合には、専門の処分業者に回収を依頼するのが現実的です。料金は発生しますが、作業の手間と時間を大きく削減できます。

樹木医の判断を取り入れることで伐採の妥当性を検証

すべての高木が必ずしも伐採を必要とするわけではありません。ときには、剪定や治療によって健康を取り戻せるケースもあります。そこで重要なのが、「樹木医」による専門的な診断です。

樹木医は、木の健康状態や周囲への影響を科学的に分析し、本当に伐採が必要かどうかを見極めてくれます。病害虫の有無、根の張り方、腐朽の進行状況などをチェックしたうえで、最適な対応策を提案してくれます。

また、必要最小限の伐採にとどめることで、景観や生態系のバランスを守ることにもつながります。長期的な視野に立った判断が、地域にとっても持続可能な緑の維持につながるのです。

まとめ:信頼できる専門家とともに安全・確実な伐採を

高木伐採は、見た目の整備以上に多面的な配慮が必要とされる作業です。安全性、コスト、環境保全、近隣住民への配慮といった観点から総合的に判断し、信頼できる専門業者と連携して実施することが重要です。

樹木の生命と向き合いながら、周囲の環境を守る——そのバランスを取ることこそが、現代における高木伐採のあり方といえるでしょう。